臺上精彩的表演吸引了臺下的觀眾

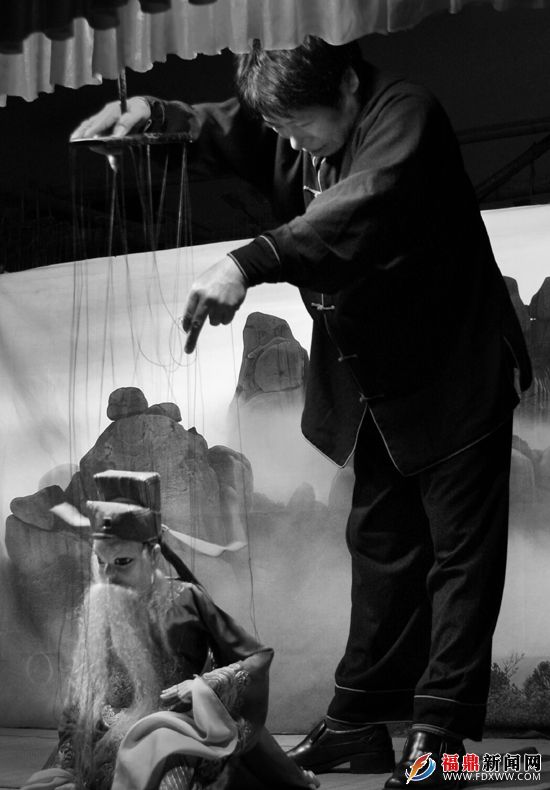

戲偶與操縱師同時亮相的新型表演方式

戲師爺獨特的福鼎提線木偶戲

“木而偶,活靈活現;偶而神,繪聲繪色。”“意匠獨運,自娛更足娛人;藝苑燦爛,眾香難掩孤芳。”歲月的長河大浪淘沙,代有風騷曇花杳然,而古老的提線木偶藝術在流光中激濁揚清,奇葩嫵媚長在。

據史料記載,我國木偶起源始于俑,源于漢,興于唐宋。提線木偶戲是由演員在幕后操縱木制玩偶進行表演的戲劇形式,古代又稱傀儡戲、線偶或懸絲傀儡等,由偶頭、籠腹(木偶的軀干)、四肢、提線和勾牌(提線板)組成的。提線木偶的頭是用樟木或紋理細密的椴木、柳木雕刻成形的。頭內設有機關裝置,通過提線控制,使嘴、眼、鼻、舌活動。偶頭脖子上粗下尖,與籠腹結合,可隨意擺動扭轉,做出低頭仰臉、左右側傾等頭部動作。籠腹分為胸部和臀部兩部分,用竹蔑或細竹編制,四肢用麻繩或布條編結,將手與籠腹連接。提線是黑色、紅色或藍色絲線,上端與勾牌相接,下端與木偶關節固定。傳統線長約一米,提線的數量,是根據木偶動作的需要而增減,一般基本提線為16條,分布在木偶頭部兩條,前胸后背各1條,雙手10條,雙腳各1條。一些動作復雜,或帶有特技表演的提線木偶,其提線數量增至30多條。表演者一手持勾牌,一手用提、勾、撥、挑等技巧操縱表演。提線木偶的手分為“武手”與“文手”,武手為拳形固定手,拳心中空,便于插放道具,持劍拿刀,舞槍弄棍;文手分“筆手”、“比觸手”、“花童手”及“提物手”等式樣,通過提線控制手指活動,文手可以在舞臺上當場拿放道具,持杯把盞,揮扇撐傘,燃放鞭炮等動作,妙趣橫生。

木偶戲歷史悠久,三國時已有偶人可進行雜技表演,隋代則開始用偶人表演故事。進入二十世紀以后,提線木偶戲的演出形式日趨豐富多彩,有演員由幕后操縱轉入前臺,也有真人與木偶同臺演出,演出劇目也日益豐富。而提線木偶戲隨著木偶藝術事業的發展,一些劇團對舞臺進行了創新和改進,擴展了演出區域空間,如浙江省平陽縣一些木偶劇團在福鼎演出時,往往拓寬了舞臺的寬度和高度,表演者可站在天幕后的高架上(也叫天橋)進行表演,木偶提線加長至兩米以上,使提線木偶飛天遁地、騰空跳躍自如。而福鼎提線木偶戲的一個顯著特點是其戲師爺(也稱祖師爺)戲偶面相獨特,表情滑稽。

福鼎的木偶戲班人數一般在十人左右,演出時,臺前兩至三人操縱戲偶,連說帶唱,后臺三、五人分擔拉琴、吹奏、打擊樂伴奏。唱腔以京調為主,說白有地方方言、浙南腔,也有的根據演出地觀眾的方言特點夾雜漢語、畬語等。操縱木偶者還根據劇中人物分別喬裝男女老幼角色,腔調、說唱,一身多能。

每逢節慶時節,分布在城鎮、山區和漁村演出。每年農歷“六月六”,點頭鎮天一宮都會請木偶劇團上演《奶娘傳》劇目,一般演出七天七夜,周邊村民全都提倡吃素,以示對神靈的敬仰。點頭鎮中灣宮每年也于該宮供奉的五顯靈官大帝誕辰日公演神戲供當地村民免費觀看。福鼎市區各社區及貫嶺鎮茗洋、汾關等村也時常可見提線木偶戲表演。沙埕鎮大白鷺、水澳等漁村均會于每年的普渡節或做大福期間上演提線木偶戲。福鼎市新榮慶木偶劇團還把富有福鼎地方特色的民間神話傳說故事與福鼎白茶典故相結合,改編成《太姥娘娘傳奇》木偶劇目晉京參加匯演。

當前福鼎提線木偶戲尚存著市場危機和傳承危機。福鼎提線木偶戲作為一個獨具特色的藝術品種,其本身也有著比較原始、粗糙、單薄等弱勢,比不上那些五花八門的時尚藝術吸引觀眾的眼球,在文藝百花園的競爭中逐漸萎縮。令人扼腕嘆息的是當前福鼎提線木偶戲隨著木偶藝術史料的逐步消失,一些木偶藝人苦于文化的欠缺或存有行業保守觀念,加之史學家們對木偶藝術的輕視,提線木偶戲藝術至今沒有專門的著作,也沒有全面的記錄文字,而是憑一代代口授心傳,許多表演藝人因年紀老邁或離開人世而年青人又不愿意學習提線木偶戲表演藝術等原因,提線木偶藝術存在著很大的傳承危機。

剛剛,全國第七個扶貧日主題宣傳活動暨第

剛剛,全國第七個扶貧日主題宣傳活動暨第 傳承紅色基因 爭做時代新人——我市舉

傳承紅色基因 爭做時代新人——我市舉 2020年全民健身百村行(貫嶺站)之第八屆美

2020年全民健身百村行(貫嶺站)之第八屆美 登高望遠 相伴相行

登高望遠 相伴相行 焦點訪談:為了大地春常在 殺出一條血路

焦點訪談:為了大地春常在 殺出一條血路 海口社區開展“在職黨員進社區,文明創建

海口社區開展“在職黨員進社區,文明創建 山前:整治環境 樹立形象

山前:整治環境 樹立形象 福鼎:文化惠民演出 潤澤百姓生活

福鼎:文化惠民演出 潤澤百姓生活 開展“斷卡”行動 打擊新型網絡詐騙

開展“斷卡”行動 打擊新型網絡詐騙 我市組織收看2020年全國脫貧攻堅先進事

我市組織收看2020年全國脫貧攻堅先進事 9000萬元!“全閩樂購·暢享寧德”全閩樂

9000萬元!“全閩樂購·暢享寧德”全閩樂 《全國掃黑除惡專項斗爭督導工作方案》

《全國掃黑除惡專項斗爭督導工作方案》 今天全市8所中學2842名高三學生復學

今天全市8所中學2842名高三學生復學 毒品盯上電子煙!拱北海關查獲走私大麻電

毒品盯上電子煙!拱北海關查獲走私大麻電 福鼎法院集中宣判4起涉惡勢力集團犯罪

福鼎法院集中宣判4起涉惡勢力集團犯罪 專家學者對福鼎餅花的評價

專家學者對福鼎餅花的評價 秋空明月懸 童趣滿中秋

秋空明月懸 童趣滿中秋