福鼎新聞網訊(陳敏)習近平總書記在黨的十九大報告中指出,“實施鄉村振興戰略。農業農村農民問題是關系國計民生的根本性問題,必須始終把解決好‘三農’問題作為全黨工作重中之重。要堅持農業農村優先發展,按照產業興旺、生態宜居、鄉風文明、治理有效、生活富裕的總要求,建立健全城鄉融合發展體制機制和政策體系,加快推進農業農村現代化。”他的這一指示,為新時代新條件下農村事業的發展勾勒出宏偉藍圖,也為全國各地接下來做好“三農”工作指明了方向。

農業農村農民問題是關系國計民生的根本性問題,要實現中華民族偉大復興中國夢,必須振興鄉村,使農業強大、農村美麗、農民富裕。近年來,我市堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,認真貫徹落實中央、省、寧德市系列決策部署,扎實推進農業農村現代化,全面深化農村改革,深入推進精準扶貧精準脫貧,農業農村發展取得了新進展,為實施鄉村振興戰略奠定了扎實基礎。2017年全市完成農林牧漁業總產值87.32億元、增長4.5%;農民人均可支配收入15063元、增長8.3%。

農村更美了

盛夏時節,走進點頭鎮大坪村,滿眼的綠意令人心曠神怡。寬闊潔凈的街道,寬敞干凈的文化廣場,一幢幢白墻黛瓦民居鱗次櫛比,在四周翠綠的茶園環繞下,構成一幅美輪美奐的田園風光畫。

大坪村的改變源自一場歷時多年、在全市范圍內開展的美麗鄉村建設工程。

自2014年開始,我市根據省政府有關通知,全面開展“千村整治、百村示范”美麗鄉村建設,并圍繞鄉村環境整治做了大量工作。一方面,持續開展鎮容村貌及“兩違”“兩亂”綜合整治,著力解決垃圾、污水、旱廁、亂搭蓋等問題,打造整潔、有序的人居環境。另一方面,探索“分類減量、源頭追溯、定點投放、無害化資源化”農村垃圾處理模式,建立“村集體主導、保潔員負責、農戶門前三包”常態保潔制度,采取村收集、鎮處理或鎮中轉、市處理的模式,加大垃圾處置力度。同時,持續實施“清新水域”“潔凈藍天”“清潔土壤”三大工程,全面推行河長制,加強重點流域、湖泊、小流域綜合整治,深入開展海上違規養殖和海漂垃圾專項治理,有序推進農業面源污染治理,切實維護山清水秀的自然生態環境。

2014年以來,全市共完成美麗鄉村建設項目560多個,累計完成投資4.5億元。2017年各村平均投入資金194.1萬元,基本實現計劃與實際投資平衡。幾年來,全市共完成房屋立面整治2800余溜,新增村莊綠化面積2.5萬平方米,完成70個重點村污水處理系統和垃圾收集池(點)建設。2017年,全市完成86個行政村改廁改水,實現鄉鎮垃圾轉運系統全覆蓋。全市村容村貌得到了明顯改善,美麗鄉村建設初見成效,并形成了赤溪、柏洋、瀲城等一批美麗鄉村典型。不少村民坦言,“村莊環境變好了,我們的生活也更加幸福。”

同時,為了滿足群眾們對美好生活的向往和更高需求,我市著力補齊農村教育、醫療和養老等社會事業短板,進一步完善農村基礎設施,一批老人活動中心、村民活動健身場所、村道等紛紛建成并投入使用。農民群眾的生活條件越來越好,“錢袋子”也越來越鼓,過上了宜居的幸福生活。

農民變富了

農村要振興,單純依靠農業發展、外觀改善遠遠不夠,需拓展現有農業產業鏈、價值鏈,推動農村一產接二連三,加快培育農業農村發展新動能,為農民群眾提供更多就業崗位和增收渠道。近年來,我市深入挖掘各村資源,積極培育一大批特色產業,帶動農村農民走上特色發展道路。

“這幾日游客陸續不斷,我都快忙不過來了,基本上每天水上餐廳的客人都是滿的。”日前,磻溪鎮赤溪村“星期八山莊”農家樂經營戶鐘玉娟高興地對記者說。

“星期八山莊”是遠近聞名的“中國扶貧第一村”赤溪村旅游接待點,旅游旺季日接待游客千人以上,已經成為名副其實的旅游增加經濟帶動點。實際上,近些年來,在全市這樣的村莊還不少。據不完全統計,全市現有鄉村旅游村莊37個,農家樂103家,休閑農(茶)莊18家,旅游從業人數8493人,其中農戶635戶、農民就業人數6296人。

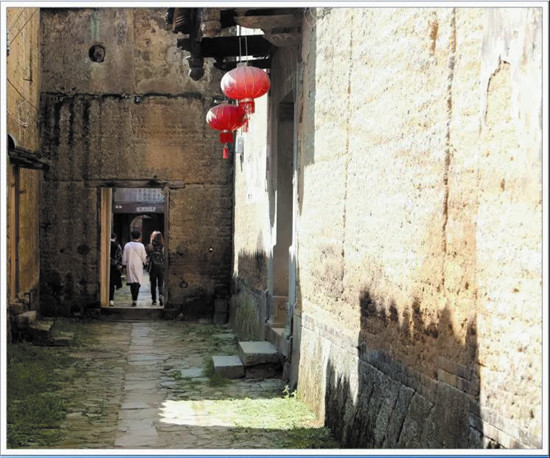

農村旅游帶動產業興旺。近年來,我市結合省級全域旅游試點縣(市)創建,挖掘整合鄉村自然生態景觀、傳統民俗文化、古民居古建筑等資源,發展農旅、茶旅、文旅等鄉村旅游新業態,指導點頭白茶小鎮、赤溪扶貧小鎮等旅游特色小鎮創建,打造牛郎崗海濱旅游、財堡藍莓采摘等一批鄉村旅游點和店下恒潤、綠雪芽太姥山白茶莊園等休閑農業項目,并推出6條鄉村旅游主題線路,受到游客的廣泛歡迎。通過發展鄉村旅游拉動、龍頭景區帶動、產業帶動等形式,不斷發揮旅游在脫貧攻堅戰中的主力軍作用,讓越來越多的農民“端上了旅游飯碗,甩掉了貧困帽子”。全市現有休閑農業經營主體59個、休閑農業企業43家,從業人數7510人,年接待人數達137萬人次,年營業收入8438萬元。可以說,旅游扶貧已成為福鼎精準扶貧的重要途徑之一。

白茶產業是我市鄉村精準脫貧的另一重要途徑。多年來,市委、市政府堅持把白茶產業作為精準脫貧和鄉村振興的戰略性產業來發展。通過政府獎補、信貸優惠、項目扶持、科技服務、技術指導等幫扶機制,培育并引導一批茶業龍頭企業入駐農村,建設融觀光、體驗、展示、銷售等為一體的現代白茶產業園,推動茶旅融合發展,不僅帶動茶鄉面貌改善,促進美麗鄉村建設,更帶動農民增收。同時,廣大龍頭企業入駐農村,通過建立“公司+基地+農戶”等模式,為社會提供就業崗位8.5萬余個,直接讓全市茶農從中獲益,茶農人均年收入從2007年的幾百元增長到目前的11000元,為推動鄉村振興和實現精準脫貧提供了有力保障。2017年我市榮獲“中國茶業扶貧示范縣”稱號。

此外,我市還積極推進農業供給側結構性改革,堅持做大做強四季柚、檳榔芋、紫菜、黃梔子等特色優勢產業,引導農業綠色化、規模化、品牌化發展。目前,全市農業產業化龍頭企業達146家,省、寧德市級農民專業合作社37家,省級家庭農場9家,現代農業產業的發展讓鄉村振興更加看得見、摸得著,讓老百姓更有收獲感。

黨支部更強了

農村能不能發展、鄉村能不能振興,黨建引領的作用至關重要。

硤門鄉柏洋村是黨建助力脫貧攻堅的典型。20多年前,這里還是個典型的貧困村,村民人均年純收入不足600元,村財負債高達43萬元。如今走進柏洋村,寬敞的馬路、連片的別墅、農民公園、敬老院、花園式學校……映入眼簾的是煥然一新的景象。

為解決貧困問題,多年以來,柏洋緊緊圍繞五大發展理念,始終發揮黨員引領先鋒模范作用,著力抓好特色農業、產村聯動、項目帶動、扶貧攻堅和惠民保障五項重點工作,助推鄉村經濟發展實現質的飛躍。2017年,全村實現社會生產總值20億元,農民人均純收入24610元,村財收入550萬元,成為閩東乃至全省的精準扶貧精準脫貧典范。

柏洋的例子也是全市的縮影。近年來,我市堅持“黨建帶扶貧,扶貧促黨建”,加強基層服務型黨組織建設。從完善推進機制入手,落實黨建扶貧工作責任;從筑強戰斗堡壘入手,夯實黨建扶貧工作基石;從搭建服務平臺入手,創新黨建扶貧工作模式;從統籌城鄉資源入手,凝聚黨建扶貧工作合力,切實把黨的組織活力轉化為推動跨越發展的動力。

同時,注重人才的培養。近年來,我市通過各種渠道向農村派駐了各種類型的人才,如專注農業技術推廣的科技特派員、關注鄉村治理的駐村第一書記、在農村邊學習邊服務的大學生村官、服務農業農民的專家顧問團等等,培養造就一支懂農業、愛農村、愛農民的“三農”工作隊伍,在農村發揮了重要作用。

1984年-2015年,全市地區生產總值從1.9億元增長到305.9億元,農民人均純收入從300元增加到12651元,貧困人口從39.8萬下降到1.38萬,真真正正地在全市打贏一場脫貧攻堅戰。我市的《黨建扶貧工作的實踐和探索》也在去年11月被評為全國基層黨建創新優秀案例。

“人工耳蝸福建百人救助計劃”啟動 寧

“人工耳蝸福建百人救助計劃”啟動 寧 我市迎省運“六妙白茶杯”市籃協第四次

我市迎省運“六妙白茶杯”市籃協第四次 打造茉莉花茶品牌,助力閩東鄉村振興

打造茉莉花茶品牌,助力閩東鄉村振興 迎戰高溫天氣 確保重點項目建設有序推

迎戰高溫天氣 確保重點項目建設有序推 山前開展夏季“送清涼”慰問活動

山前開展夏季“送清涼”慰問活動 辛識平:貿易戰的“回旋鏢”擊中了誰?

辛識平:貿易戰的“回旋鏢”擊中了誰? 市人大環保局評議小組對白琳鎮進行走訪

市人大環保局評議小組對白琳鎮進行走訪 中國汽車自主品牌:淘汰賽已經開始

中國汽車自主品牌:淘汰賽已經開始 霞浦柏洋鄉:穿著“綠鞋”奔跑在“生態強

霞浦柏洋鄉:穿著“綠鞋”奔跑在“生態強 【我與改革開放40周年】張彥:守護平安,護

【我與改革開放40周年】張彥:守護平安,護 福鼎:查獲一部特大超限運輸車輛

福鼎:查獲一部特大超限運輸車輛![[CCTV-13]福鼎暴雨致城區部分道路被淹](/d/file/20150814/f04874861d007a86203da8c3349ff02e.png) [CCTV-13]福鼎暴雨致城區部分道路被淹

[CCTV-13]福鼎暴雨致城區部分道路被淹 執行亮劍福鼎 盡銳出擊襲老賴

執行亮劍福鼎 盡銳出擊襲老賴 兩年來執行到位標的6.95億元

兩年來執行到位標的6.95億元 北村遺風

北村遺風 福鼎文化遺產的海絲印記之四十三 ——

福鼎文化遺產的海絲印記之四十三 ——