福鼎新聞網訊(鄭秋卉)為兒子兒媳出資購房后兩人鬧離婚,公公為避免資產受損選擇訴至法院要求償還購房款。日前,市法院審結該起父母出資為子女購房引發的民間借貸糾紛案,判決兩人共同償還借款和利息。

2018年2月,小王與小林登記結婚。2019年8月,小王的父親老王多次向小王賬戶轉賬共計92萬元,用于小王夫婦購買房產,登記于夫妻倆名下。一個月后,小王與小林因感情不和而訴訟離婚。后老王起訴要求小王與小林共同歸還購房款92萬元,并提供小王的借條等證據。

法院經審理認為,小王、小林均認可收到老王92萬元并用于購房,本案爭議焦點在于上述款項系借款還是贈與款。老王主張該款項系借款,并提交小王出具的《借條》,小王對此予以認可,應認定雙方借貸關系成立。雖然《借條》是以小王個人名義出具的,但所借款項用于其與小林婚后共同購買住房,應認定為夫妻共同債務,小林應承擔共同償還責任。由于雙方未約定還款期限,本案應視為不定期借款,老王有權隨時主張還款。故老王要求小王、小林共同償還借款92萬元及利息的訴訟請求,具有事實和法律依據,予以支持。小林主張根據《最高人民法院關于適用<中華人民共和國婚姻法>若干問題的解釋(二)》第二十二條規定,婚后父母為雙方購置房屋出資的,該出資應當認定為對夫妻雙方的贈與,并認為《借條》系老王與小王惡意串通事后出具的。法院認為,該規定適用的前提是父母的出資款能夠被認定為贈與性質,主要解決的是贈與夫妻一方還是雙方的問題,小林并未提供證據證明上述款項系贈與款,且《借條》是否為事后出具并不影響老王與小王對與款項性質的認識和約定。在當前高房價背景下,部分子女經濟條件有限,父母在其購房時給予資助屬于常態,但不能將其視為理所當然,也非法律所倡導。子女成年后,父母已盡撫養義務,并無繼續供養義務。子女買房時父母出資,除明確表示贈與外,應視為以幫助為目的臨時性資金出借,子女負有償還義務。結合法律依據和事實證據,遂依法駁回小林的主張并作出如上判決。

聚,西安!

聚,西安! 寧德市關于進一步做好新冠肺炎疫情防控

寧德市關于進一步做好新冠肺炎疫情防控 福鼎:城鄉同水源 共飲“一網水”

福鼎:城鄉同水源 共飲“一網水” 福鼎兩男子亂貼小廣告被批評教育

福鼎兩男子亂貼小廣告被批評教育 福鼎市2021年第二期干部培訓班順利開班

福鼎市2021年第二期干部培訓班順利開班 貫嶺何坑村:芋頭飄香促振興

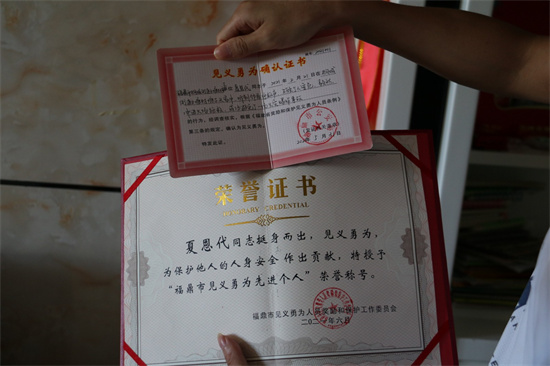

貫嶺何坑村:芋頭飄香促振興 福鼎好人榜丨玉塘“救火青年”——夏恩

福鼎好人榜丨玉塘“救火青年”——夏恩 市供電公司:開展防毒面具及正壓式呼吸器

市供電公司:開展防毒面具及正壓式呼吸器 全國中高風險地區名單(截至9月15日7時)

全國中高風險地區名單(截至9月15日7時) 打造品質生態福鼎 讓市民暢享綠色生活

打造品質生態福鼎 讓市民暢享綠色生活 福鼎廣播電視臺新聞綜合(高清)頻道正式開

福鼎廣播電視臺新聞綜合(高清)頻道正式開 《全國掃黑除惡專項斗爭督導工作方案》

《全國掃黑除惡專項斗爭督導工作方案》 毒品盯上電子煙!拱北海關查獲走私大麻電

毒品盯上電子煙!拱北海關查獲走私大麻電 福鼎法院集中宣判4起涉惡勢力集團犯罪

福鼎法院集中宣判4起涉惡勢力集團犯罪 福鼎肉片:舌尖上跳舞的美食

福鼎肉片:舌尖上跳舞的美食 【網絡中國節?端午】“虎頭虎腦”虎皮

【網絡中國節?端午】“虎頭虎腦”虎皮