清晨的福鼎市沙埕灣,海風輕拂,波光粼粼。隨著一艘艘運輸船揚帆起航,一大批大黃魚苗奮躍而上,由此游向各地海灣。 這些看似微小的生命體,正是寧德大黃魚產業的起點——今年從這里誕生的15億尾苗種,占同期全寧德育苗總量的近七成,撐起了“全國每10條大黃魚有9條產自寧德”的產業傳奇。 大黃魚魚苗 全國優秀科技特派員、福鼎市水產技術推廣站站長王朝新介紹:“沙埕灣水域鹽度穩定,三溪匯入帶來豐富養分,是天然育苗場。” 回溯40年前,野生大黃魚資源曾因過度捕撈瀕臨枯竭。 以劉家富為代表的第一代科研人員,在官井洋海域突破人工育苗技術,奠定了養殖大黃魚產業的根基。但是,傳統育苗技術依賴經驗,且成活率低、抗病性弱,成為制約產業發展的瓶頸。 大黃魚魚苗在水中歡快暢游(資料圖) 科技賦能是必由之路。如今,中國水產科學研究院東海水產研究所等科研機構與當地合作,聯合開展速生、抗病等優良性狀的大黃魚新品種(品系)培育工作,推動種業創新。 水質是大黃魚育苗成敗的關鍵。福鼎率先部署立桿式水質在線監測系統,對養殖水體進行24小時動態監控。一旦溶氧低于3.5mg/L等異常狀況出現,系統將自動報警,工作人員就能及時調控。這一技術,讓育苗成活率從20%提升至50%。 福鼎大黃魚養殖漁排 育苗環節的數字化,是寧德大黃魚產業“智慧大腦”建設的縮影。通過大數據平臺整合育苗日志、環境參數、病害記錄,形成可追溯的苗種檔案。目前,福鼎苗種不僅供應本地,還輻射全國,成為產業鏈的“源頭活水”。 苗種抗病性是另一難題,部分養殖戶對新技術接受度不高。眼下,福鼎正通過“專家智庫+實地培訓”模式,進一步優化育苗技術。養殖戶鄭順利坦言:“以前怕投入大,難有回報。現在看到優質苗種相比普通苗種溢價高達近三成,才明白科技才是硬道理。” 苗好一半收。福鼎的藍色搖籃,正托起閩東大黃魚產業的未來。

AI賦能課堂革新,更有趣了!

AI賦能課堂革新,更有趣了! 市政府第二十次常務會議召開

市政府第二十次常務會議召開 學習貫徹黨的二十屆四中全會精神省委宣

學習貫徹黨的二十屆四中全會精神省委宣 林青調研雙晏線工程進展

林青調研雙晏線工程進展 “檢察服務‘最美海島’最后一海里”代

“檢察服務‘最美海島’最后一海里”代 我市開展人大代表、人民法官“同堂共學

我市開展人大代表、人民法官“同堂共學 福建立新船舶3.6萬噸集裝箱船吉水

福建立新船舶3.6萬噸集裝箱船吉水 探索地質奇觀 尋訪生態瑰寶

探索地質奇觀 尋訪生態瑰寶 周末共富集市助銷本地農特產品

周末共富集市助銷本地農特產品 全球首張白茶類世界級“金名片”!福鼎白

全球首張白茶類世界級“金名片”!福鼎白 福鼎廣播電視臺新聞綜合(高清)頻道正式開

福鼎廣播電視臺新聞綜合(高清)頻道正式開 《全國掃黑除惡專項斗爭督導工作方案》

《全國掃黑除惡專項斗爭督導工作方案》 兩男子深夜撬鎖,盜走1458個硬幣……

兩男子深夜撬鎖,盜走1458個硬幣…… 遇友吵架,男子“義氣助陣”,反“自投羅網

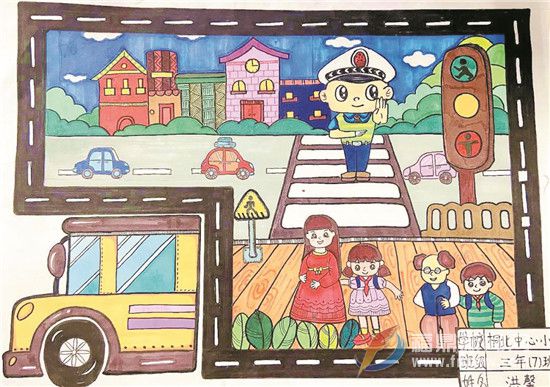

遇友吵架,男子“義氣助陣”,反“自投羅網 做新時代文明少年

做新時代文明少年 【網絡中國節?中秋】餅花的光陰

【網絡中國節?中秋】餅花的光陰