美國布魯金斯學會約翰·桑頓中國中心近日在加利福尼亞州安納伯格莊園舉行“美中領導者論壇”。中國駐美大使崔天凱應邀出席論壇晚宴并發表講話,就中美關系及南海等問題闡釋中方立場和主張。

崔天凱在講話中表示,在兩國元首有力領導和雙方共同努力下,中美關系在過去三年里經受住了考驗,總體保持在積極、平穩的軌道上向前發展。今天,中美合作的深度和廣度前所未有,兩國關系比許多人想像的更加牢固而富有韌性。但同時,中美關系似乎比以往更難駕馭。兩國合作不斷深化拓展,而雙方的分歧也不斷凸顯。兩國之間聯系越來越緊密,而越來越多的人擔心中美可能最終走向沖突。

崔天凱強調,今天如何準確定位和駕馭中美關系,將對中美兩國產生深遠影響。我們能否作出正確選擇,將取決于以下幾個重要因素:

第一,我們如何看待當今世界。是認為世界大國能夠并應該和平共處、攜手合作,還是認為大國沖突不可避免?我們是抓住合作共贏的機遇,還是篤信“零和游戲”不可避免? 我們是建立伙伴關系和命運共同體以應對21世紀的全球性挑戰,還是繼續透過“不是盟友就是對手”的有色眼鏡看待一切?

事實上,當今世界比以往任何時候都更需要建立大國之間的伙伴關系和全球共同體。我們共同面對嚴峻的全球性挑戰:氣候變化、疾病、自然災害、恐怖主義、貧困、能源安全、食品安全、金融穩定等等。只要有足夠的政治意愿,大國就能抓住歷史機遇,建設新型伙伴關系,為世界持久穩定和繁榮作出貢獻。

有人認為,美國的同盟體系在冷戰中服務了美國的利益。但是今天,我們不禁要問,如果不進行必要的改革,這一體系能否有效應對21世紀的全球性挑戰? 同盟體系是給美國爭取到了更多合作伙伴,還是疏離了一些重要的國際社會成員,甚至把他們推向對立面?

第二,我們如何看待對方。美國有些人認為,中國做的每件事都是為了挑戰美國在世界上的地位。中國也有人認為,美國所做的一切都意在遏制中國。這兩種觀點都不正確,都沒有認識到中國和美國這樣的國家在制定政策過程中要考慮多方面的因素。

對中國而言,首要任務就是全面深化改革,全面實現現代化。中國外交的首要目標就是為此爭取和平有利的外部環境。

在此過程中,中國需要和美國建立積極的、穩定的關系。當美國損害中國利益的時候,我們當然要堅決捍衛自身利益,要求美國作出改變。但這并非要挑戰美國的地位或者要取而代之。

當今中國的一言一行都備受矚目,但一些流行的論調其實是錯誤的。一個典型的例子就是南海問題。南海問題的實質是領土和海洋管轄權之爭。中國所做的不過是鞏固和捍衛長期堅持的合法權益。但中國的行動被嚴重誤讀,被一些人視作挑戰美國在亞太和世界霸權的戰略性舉措。美國對中國發起成立亞洲基礎設施投資銀行、提出“一帶一路”倡議也有類似的誤讀。

一些人似乎擔心出現所謂的亞洲版“門羅主義”。中國呼吁亞洲人在亞洲事務中承擔更多責任。有些人認為這是要把美國趕出亞洲。而事實上,中國的本意是,如果亞洲人都不能承擔自己的責任,其他人更解決不了亞洲的問題。中國一貫主張開放、包容的地區合作,這是事實。

但是,當前一些人對中國越來越排斥,這一動向值得警惕。不管中國做什么,哪怕是在中國自己的國土上,美國有些人總要質疑中國的意圖,挑戰中國的主張。因此,真實的情況并非中國想把任何人擠出亞洲,而是有些人試圖否定中國在本地區的合法權益。這是一種“反向門羅主義”。

第三,我們管控分歧、加強合作的意愿和能力。中美之間總會有分歧,有些分歧短時間很難解決。我們需要務實地、建設性地管控分歧,防止其主導雙邊關系,導致中美關系脫離正確軌道。在有些問題上,中美雙方處理得比較好,比如網絡安全問題。但南海等問題仍令人擔憂。美方一些官員的言論和美國軍方的行動可能加劇南海的緊張局勢。

美國聲稱反對南海“軍事化”。但事實是美國持續不斷地向南海派軍艦和軍機,這樣的行為如果不加約束,會真正導致南海“軍事化”。

有人不斷要求中國遵守國際規則,特別是 《聯合國海洋法公約》。但正是這些人一直否定中國根據 《公約》 享有的合法權利。這些人忘了,《公約》并不適用主權和領土爭議,這一點《公約》 有明文規定。

航行自由的概念經常被美國軍方用作在南海采取行動的理由。事實上,美國搞“航行自由行動”的初衷就是為了對抗 《公約》 對航行自由的界定,因為美國認為 《公約》 限制了美國海軍在全球的行動自由。

更讓人不安的是,此類言論和行為很可能使一些人有恃無恐,采取更加咄咄逼人的挑釁行動。有人對我們說,如果中國對這種挑釁采取措施,美國就會履行盟國的義務。這些話或許是拿來威脅中國的,并非真的要挑起沖突。但如果中方沒有被這些話嚇倒,美方又將如何? 美方這種做法很明顯是一條走向沖突的路,這很危險也很不負責任。

崔天凱最后強調,世界變了,我們要認清新形勢,正確認識中美關系。中美兩國應該建立一種新型的伙伴關系,共同應對全球性挑戰。這有助于兩國實現國內發展目標,同時在世界上發揮應有作用,服務于國際社會的整體利益。

(本報華盛頓5月20日專電 記者張 松)

福鼎:一季度固定資產投資快速提升,消費市

福鼎:一季度固定資產投資快速提升,消費市 中信重工特種機器人生產基地項目落戶福

中信重工特種機器人生產基地項目落戶福 福建“教育工作先進縣”“教育強縣”名

福建“教育工作先進縣”“教育強縣”名 電動車別任性!交警蜀黍持續嚴查中......

電動車別任性!交警蜀黍持續嚴查中...... 王奕森口述:1953年我所接觸的白茶

王奕森口述:1953年我所接觸的白茶 優先發展教育,打造教育強鎮,管陽是這么做

優先發展教育,打造教育強鎮,管陽是這么做 疊石的鄉親們,辦事不用再趕回鄉,到疊石鄉

疊石的鄉親們,辦事不用再趕回鄉,到疊石鄉 福鼎現“假公務員”,冒充政府工作人員招

福鼎現“假公務員”,冒充政府工作人員招 點頭鎮:拆除違章建筑 保護綠水青山

點頭鎮:拆除違章建筑 保護綠水青山 桐城中心幼兒園開展“共情陪伴,共享書香

桐城中心幼兒園開展“共情陪伴,共享書香 我市舉辦2018年市羽毛球聯賽暨“幸福福

我市舉辦2018年市羽毛球聯賽暨“幸福福 機票退改費價格離譜 15家涉事企業被約

機票退改費價格離譜 15家涉事企業被約 福鼎:查獲一部特大超限運輸車輛

福鼎:查獲一部特大超限運輸車輛![[CCTV-13]福鼎暴雨致城區部分道路被淹](/d/file/20150814/f04874861d007a86203da8c3349ff02e.png) [CCTV-13]福鼎暴雨致城區部分道路被淹

[CCTV-13]福鼎暴雨致城區部分道路被淹 憲法跟你的一生到底什么關系?

憲法跟你的一生到底什么關系? 在習近平總書記心中,憲法究竟有多重要

在習近平總書記心中,憲法究竟有多重要 福鼎文化遺產的海絲印記之三十九——耕

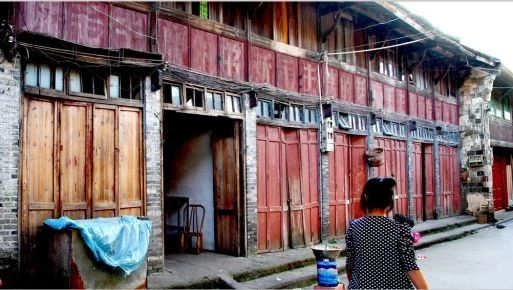

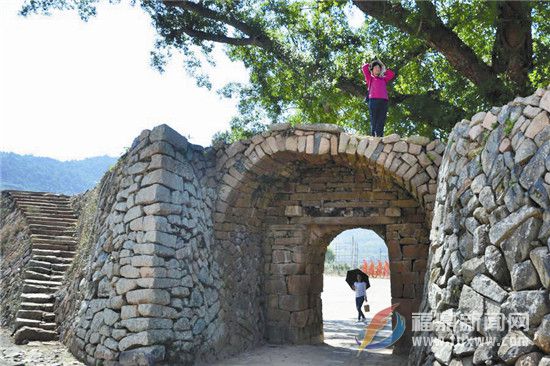

福鼎文化遺產的海絲印記之三十九——耕 福鼎文化遺產的海絲印記之三十八——東

福鼎文化遺產的海絲印記之三十八——東