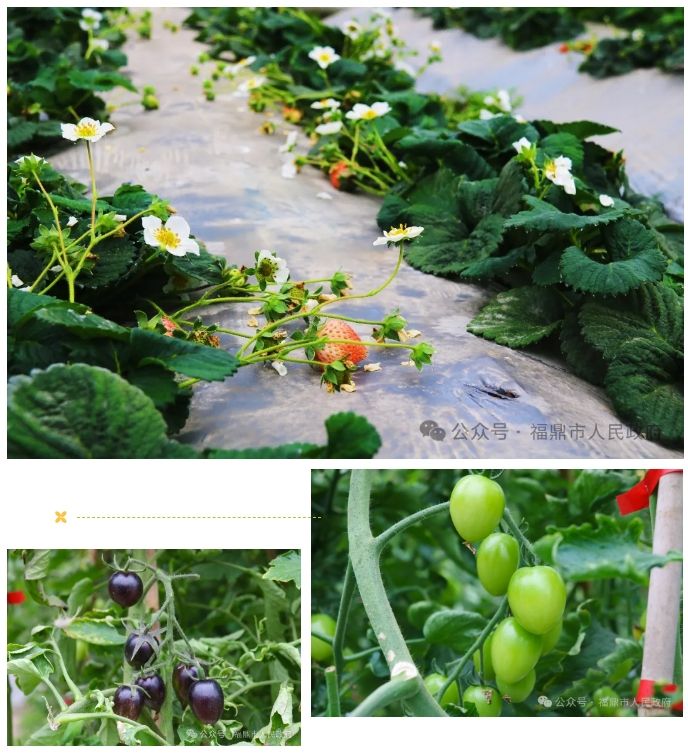

春意已露,氣溫逐漸回暖,走進佳陽畬族鄉蕉宕村,只見連片大棚銀光閃閃,大棚內一串串成熟或半成熟的小番茄從藤蔓與枝葉中探出頭來,色彩繽紛。 穿梭于番茄叢中,一斗米公社農業開發有限公司負責人張益料興致勃勃地介紹起兩款顏色獨特的“黑番茄”與“草莓番茄”:“這兩款是我們今年新增加的品種,像‘黑番茄’顏色形狀類似車厘子,不同于市場上常見的番茄品種,目前小范圍試種一些,主要是為了測試口感,如果效果好,明年會考慮大批量種植。” 據了解,該種植基地占地約30畝。早年間,由張益料的父母率先小范圍種植小番茄,后交由張益料開展規范化、規模化種植。決心投入農業后,張益料一邊跟著父母學習種植,一邊定期前往山東省找專家、學技術。 “在種植條件中,大棚的溫度要求特別高,如果氣溫降到零度以下,我們就要想辦法為大棚保溫,還需要適宜的土壤條件和日常管理,才能讓產出的小番茄口感純正,甜度也較高。”張益料說。 隨著種植技術不斷成熟,張益料一家逐步探索“公司+家庭農場+農戶”模式,將周邊的閑置土地集中流轉過來,鋪蓋了12個大棚,試種、培育過數十種果蔬。其中,8個大棚專門種植小番茄,每年固定種植“千禧”“金妃”等品種,4個大棚則引進新品種試種植。 周邊村民將土地流轉之余,也成了種植基地的工人。從每年10月份種小番茄苗到滴水除草等日常管理,再到春節采摘、4月底翻耕種植其他瓜果、輪作種植水稻……70歲的村民張文卡在“家門口”實現了再就業,忙得不亦樂乎:“一天有200元工錢,我們也做慣了這些活兒,很輕松。” 精耕細作下,小番茄喜迎豐收,畝產量近4000斤,年總產量達18000斤。張益料通過線上線下“雙管齊下”,在擴寬銷路上求突破。一方面,與福州電商平臺合作,拓展線上銷售渠道,讓本地農特產品“走出去”;另一方面,融入“鄉村游”,推進農業采摘和體驗等現代休閑農業,將更多游客“引進來”。去年,該基地實現營收約13萬元。 “整個采摘季可以采摘六七茬。目前,節假日主要提供休閑采摘游,工作日則組織工人采摘,再通過快遞配送供應市場,實現了錯峰采摘。”張益料介紹,除了小番茄之外,該基地還種有羊角蜜、草莓等各色瓜果,10月還將移栽種植“巨峰”等多品種葡萄,進一步豐富“果盤子”。 一棚多種、四季果香,該種植基地也成了佳陽畬族鄉現代農業的典型。近年來,佳陽畬族鄉靠山吃山“唱山歌”,堅持特色亮點培育,引導群眾加快農業產業結構調整,促進小番茄、三紅蜜柚、百香果、烏稔樹等特色農產業發展成勢見效,持續帶動村民和集體增收。

葉浩文主持召開化油器產業座談會

葉浩文主持召開化油器產業座談會 市委常委會召開會議 認真學習貫徹習近

市委常委會召開會議 認真學習貫徹習近 林青帶隊深入桐城街道開展“四下基層”

林青帶隊深入桐城街道開展“四下基層” 2025年高考時間公布!

2025年高考時間公布! 福建省委、省政府表彰!福鼎市硤門畬族鄉

福建省委、省政府表彰!福鼎市硤門畬族鄉 福鼎:春耕“糧草”足,護航農業穩起步

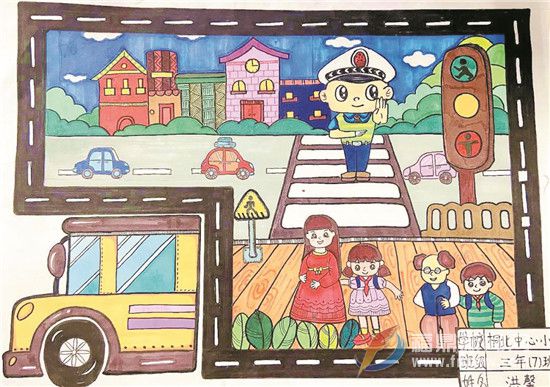

福鼎:春耕“糧草”足,護航農業穩起步 福鼎交警到長者食堂送“交通安全餐”

福鼎交警到長者食堂送“交通安全餐” 福鼎市職成教中心實訓基地二期項目全面

福鼎市職成教中心實訓基地二期項目全面 福鼎茶緣丨疊石鄉

福鼎茶緣丨疊石鄉 福鼎廣播電視臺新聞綜合(高清)頻道正式開

福鼎廣播電視臺新聞綜合(高清)頻道正式開 《全國掃黑除惡專項斗爭督導工作方案》

《全國掃黑除惡專項斗爭督導工作方案》 “偷梁換柱”賣假酒!福鼎法院判了!

“偷梁換柱”賣假酒!福鼎法院判了! 事發福鼎!一個煙頭引發山火,男子獲刑,還要

事發福鼎!一個煙頭引發山火,男子獲刑,還要 做新時代文明少年

做新時代文明少年 【網絡中國節?中秋】餅花的光陰

【網絡中國節?中秋】餅花的光陰