從就地扶貧到搬遷扶貧,再到整村推進扶貧開發,黨委政府不斷創新扶貧開發方式,引導全社會持續30年真扶貧、扶真貧,福鼎市磻溪鎮赤溪村這個被全國關注的特困村由此走上了“百姓富、生態美”的小康路——

●送羊入戶、上山造林,就地扶貧遭遇“一方水土養不活一方人”的尷尬

●整村搬遷、扶貧扶志,激發了村民自力更生、自我發展的原動力

●整村推進、培育產業,小山村拔掉窮根,穩步邁向“百姓富、生態美”

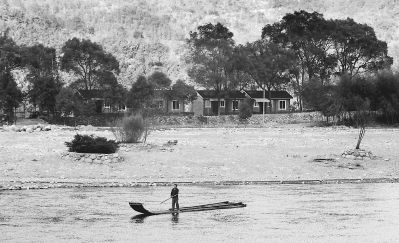

赤溪村下山溪自然村村民現在居住的長安新街。本報記者 林熙 攝

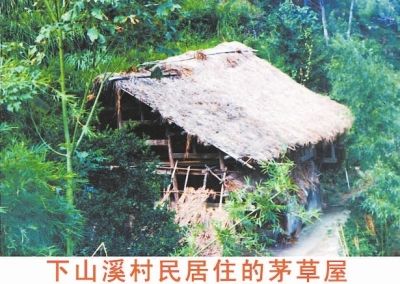

下山溪自然村村民過去居住的茅草房。(資料圖片)

滴水穿石擺脫貧困

貧窮不是社會主義。

新中國成立以來,黨和國家始終高度重視扶貧開發事業。特別是改革開放以來,正式啟動全國范圍有計劃、有組織的大規模開發式扶貧,取得了舉世矚目的巨大成就。今天,本報發表福鼎市磻溪鎮赤溪村扶貧巨變的通訊,就是中國扶貧開發光輝歷程的一個生動縮影。

福建省委省政府始終把扶貧開發作為一項關系全局的戰略任務擺上重要議事日程,抓得緊、重持續、成效大。2001年,習近平同志曾為《福建扶貧史》一書作序,指出我省扶貧開發是鄧小平共同富裕偉大構想的成功實踐,同時也強調,雖然福建的扶貧工作取得了巨大的成效,但也要清醒地看到,扶貧開發任務還很艱巨。習近平同志在福建工作近18年,其間他不遺余力地推動扶貧開發,對擺脫貧困、脫貧致富奔小康工作進行了卓有成效的探索與實踐,許多經驗總結和實踐體會,成為指導我們工作的重要遵循。

秉承“滴水穿石”精神,我省扶貧開發工作實現了從局部抓到全局抓,從單純分散救濟到開發式扶貧的轉變,開創性地實施了造福工程,整村推進扶貧開發也進入第四輪,貧困地區和扶貧對象的內生動力和造血功能明顯增強。從福鼎市磻溪鎮赤溪村的變遷中,我們真實地感受到黨和政府帶領八閩兒女擺脫貧困、消除貧困的奮斗歷程,感受到廣大干群持續創新扶貧開發模式、轉變思想觀念的積極探索,也由此更加強烈地感受到:扶貧開發,大有可為,任重道遠。

沒有農村的小康,特別是沒有貧困地區的小康,就沒有全面建成的小康社會。受到發展基礎、資源稟賦、政策體制等因素制約,我省至今仍有少數地區特別是一些革命老區和偏遠山區發展相對滯后,有些群眾生活還比較困難。現在離全面建成小康社會的時限越來越近,深入扶貧攻堅,突破薄弱環節,補齊發展短板,是一項艱巨而緊迫的重大任務,是時代賦予我們的歷史使命。

省委九屆九次全會指出,全省各級黨委、政府要把工作重點更多地放在加強薄弱環節上,放在解決發展的短板問題上。這就要求我們弘揚“滴水穿石”精神,撲下身子、摸清實情,持之以恒、埋頭苦干,抓好新時期扶貧開發。按照科學發展觀的要求,堅持百姓富與生態美有機統一,堅持造血與輸血、扶貧與扶智、自力更生與借助外力相結合,科學扶貧、精準扶貧,因地制宜走出一條新的發展路子;進一步解放思想,保持干事創業的韌勁,進一步形成推動發展的合力,打贏全面建成小康社會的扶貧攻堅戰。

從就地扶貧到搬遷扶貧,再到整村推進扶貧開發,黨委政府不斷創新扶貧開發方式,引導全社會持續30年真扶貧、扶真貧,福鼎市磻溪鎮赤溪村這個被全國關注的特困村由此走上了“百姓富、生態美”的小康路——

窮村巨變

發展旅游產業,孕育著赤溪村致富的新希望。雷順號 攝

從沈海高速福鼎八尺門互通口下高速,驅車28公里到達福鼎市磻溪鎮,隨后在綿延的山間水泥路上盤旋23公里,來到具有畬族特色的赤溪村。

剛剛,全國第七個扶貧日主題宣傳活動暨第

剛剛,全國第七個扶貧日主題宣傳活動暨第 傳承紅色基因 爭做時代新人——我市舉

傳承紅色基因 爭做時代新人——我市舉 2020年全民健身百村行(貫嶺站)之第八屆美

2020年全民健身百村行(貫嶺站)之第八屆美 登高望遠 相伴相行

登高望遠 相伴相行 焦點訪談:為了大地春常在 殺出一條血路

焦點訪談:為了大地春常在 殺出一條血路 海口社區開展“在職黨員進社區,文明創建

海口社區開展“在職黨員進社區,文明創建 山前:整治環境 樹立形象

山前:整治環境 樹立形象 福鼎:文化惠民演出 潤澤百姓生活

福鼎:文化惠民演出 潤澤百姓生活 開展“斷卡”行動 打擊新型網絡詐騙

開展“斷卡”行動 打擊新型網絡詐騙 我市組織收看2020年全國脫貧攻堅先進事

我市組織收看2020年全國脫貧攻堅先進事 9000萬元!“全閩樂購·暢享寧德”全閩樂

9000萬元!“全閩樂購·暢享寧德”全閩樂 《全國掃黑除惡專項斗爭督導工作方案》

《全國掃黑除惡專項斗爭督導工作方案》 今天全市8所中學2842名高三學生復學

今天全市8所中學2842名高三學生復學 毒品盯上電子煙!拱北海關查獲走私大麻電

毒品盯上電子煙!拱北海關查獲走私大麻電 福鼎法院集中宣判4起涉惡勢力集團犯罪

福鼎法院集中宣判4起涉惡勢力集團犯罪 專家學者對福鼎餅花的評價

專家學者對福鼎餅花的評價 秋空明月懸 童趣滿中秋

秋空明月懸 童趣滿中秋